AI市場遠沒有到存量競爭階段,英偉達自己也一直處于產能不足、巨頭哄搶、售價高昂的狀態,市場有很大的蛋糕留給寒武紀,也留給華為昇騰、天數智芯等中國企業。

8月21日,DeepSeek發布了V3.1版本,公布了一系列升級。這次常規升級并沒有復刻年初的輝煌,但一句淡淡的評論,卻引發了一場風暴。

在文章的評論區,DeepSeek留下一句話,“UE8M0 FP8是針對即將發布的下一代國產芯片設計。”

核心在于,DeepSeek的精度標準專門為中國國產芯片量身定制。換句話說,這家大模型企業選擇全面擁抱國產芯片。

這句話點燃了國產芯片概念,與之有合作的寒武紀成為市場追捧的焦點。

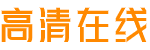

最新的財報顯示,上半年,寒武紀營業收入28.8億元,同比增長43.5倍,凈利潤大幅扭虧為盈。

財報發布后,寒武紀盤中股價超越茅臺,成為A股新股王。

#1 “寒王”誕生

從寒武紀的身上,資本終于找到了久違的激情。這家公司,處于快速爆發的狀態。

最典型的特征是,寒武紀的增長不是百分比,而是“倍”。二季度,寒武紀營收為17.7億元,同比增長了44倍, 一個季度,寒武紀營收超出了去年全年。

增長可以改變很多問題。

優化利潤:寒武紀凈利潤為6.83億元,同比增長了3.24倍。不但是扭虧為盈,還是連續三個季度盈利,此前連虧8年的寒武紀,終于見到了正向盈利的曙光。

提升經營穩健度:經營活動現金流從凈流出6.3億變為凈流入9.1億,公司的造血能力有明顯提升。研發投入占比隨著營收增長來到合理的范圍,從去年的691%,降到上半年的15.85%。

只看二季報,寒武紀與英偉達越來越像。

毛利率56%,接近英偉達的60.5%;凈利潤率39%,英偉達為42.6%。研發人員占比為78%,略高于英偉達的75%。

能夠看出來,寒武紀較之英偉達,還處于投入階段,投入指標較高,而利潤指標較低。但差距不算大,已經初步具備了“AI賣水者”特質。

這個趨勢至少會延續一段時間。上半年底,寒武紀的合同負債為5.43億,比期初大增612倍,這表明,寒武紀預收客戶款項顯著增長,有望在接下來轉化為主營收入。

這樣的標的,在被輿論關注到之時就早已被爆炒。

從2023年至今,寒武紀股價已經從50元左右漲到1587元,市值超過6600億,上漲了超過30倍。目前的滾動PE已經達到了595倍,市場已經開始用“寒王”命名寒武紀。

雖然PE極高,但市場對寒武紀依然極為看好。高盛將寒武紀的每股目標價上調至1835元人民幣。

寒武紀已進入典型的“戴維斯雙擊”的狀態,股價與業績共同提振。考慮到AI概念還遠未到高潮,寒武紀可能還會繼續受到關注。

#2 三次“命懸一線”

寒武紀走到今天,很大程度上是極限條件下的逆天表現。

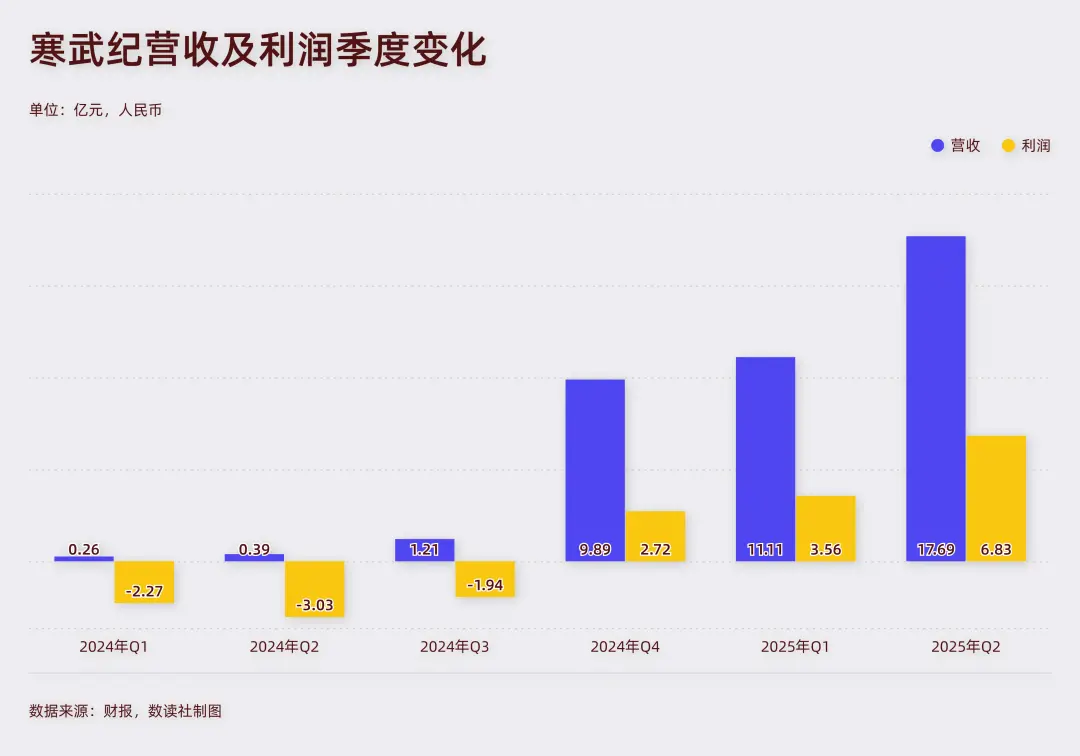

2010年,在中科院計算所擔任龍芯3號主架構師的陳云霽,對繁重又枯燥的芯片測試工作感到頭大,他突發奇想,想到了用AI替代人工,做芯片測試。

弟弟陳天石加入研究所,讓陳云霽的想法找到了支持者,兩兄弟經常探討AI與半導體領域的研究。

多次探討后,兩兄弟提出AI芯片的理念,用一塊芯片加速所有的深度學習算法程序。

彼時,兩人的研究方向一片漆黑,沒有相似的論文或研究方向,甚至拿不到課題經費。身邊的人認為這是“虛無縹緲的東西”。

轉機發生在一次內部會議上,兩兄弟報告了做AI芯片的設想,得到了領導的認可。中科院組建智能處理器團隊,陳云霽為課題組負責人。

這是兩兄弟第一次在極限狀態下,創造奇跡。

2014年3月,一篇名為《DianNao:一種小尺度的高吞吐率機器學習加速器》的論文在學術期刊發表,作者正是陳云霽、陳天石兩兄弟。

這篇論文的意義深遠,成為全球AI芯片研究的重要成果。《科學》雜志評價稱,這是發生在硅谷之外的顛覆性進展。

2016年,谷歌AlphaGo與李世石的圍棋大戰引發了全世界對AI的關注。在不知名的角落,兩兄弟已經悄悄流片成功,將AI芯片的理念付諸實踐。

這個包含心血的芯片,兩人為其取名“寒武紀”,希望它像5億年前的生命大爆發一樣,創造無數可能。寒武紀公司由此成立。

創立之初,寒武紀很快抱上了華為的大腿。 2017年,寒武紀1A處理器被集成在新一代麒麟970芯片中,作為其核心的人工智能處理單元。這是全球首款AI移動芯片。

看似順風順水,實則第二次極限生存挑戰悄然醞釀。

一年多后,華為轉向自研,從合作伙伴變為競爭對手,失去大客戶,寒武紀陷入絕境。

就在這極為艱難的一年內,寒武紀開發了一系列云端推理、訓練芯片,以及邊緣計算產品線,并為所有產品構建了統一的基礎系統軟件和工具鏈。

短短兩年后,寒武紀具備了軟硬件全棧系統能力。當年7月,寒武紀在科創板掛牌上市。成為國內AI芯片第一股。

只用了兩年多,寒武紀徹底活過來了,并且迅速壯大,爆發力十分驚人。

但新的挑戰又一次到來,2022年,美國政府將寒武紀列入實體清單,臺積電代工的路被堵死,彼時在全球范圍內,臺積電幾乎是壟斷性的存在,此舉又把寒武紀逼上了絕路。

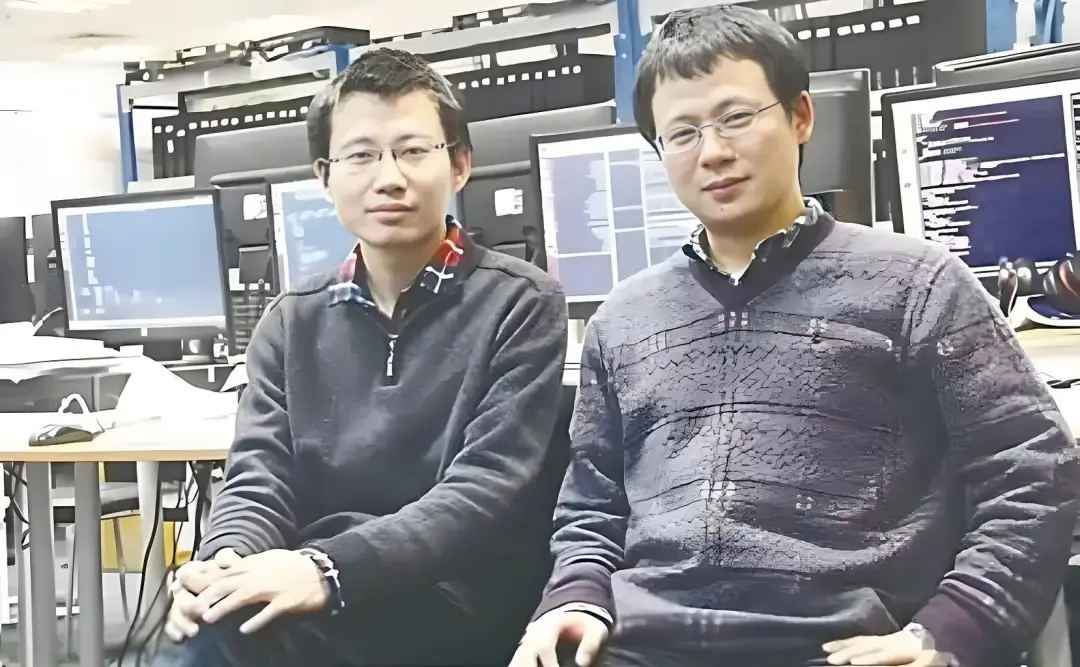

寒武紀營收原地踏步了兩年,虧損了21億元。

2024年,寒武紀終于熬出了頭。國內半導體產業鏈走向成熟,7納米產線開始投產,AI大模型快速爆發, 打不死的寒武紀,又一次活了過來。

#3 AI芯片造夢

寒武紀等來了最好的時候。

AI大模型給芯片帶來了前所未有的新機遇,大模型訓練需要算力支持,GPU是主要思路,寒武紀則尋找了一條更為經濟實惠的路ASIC(專用集成電路)。

按照功能分類,AI芯片主要分為訓練芯片和推理芯片。

訓練階段是指通過向模型提供大量標注或未標注的數據,并通過優化算法來調整模型的參數,使其能夠從數據中學習到相關的模式和規律。

推理階段,模型接收新的輸入數據,將已經訓練好的模型應用到實際場景中,預測或分類。

訓練階段需要反復的參數調整,對算力要求巨大。推理階段不涉及參數的調整優化,追求的是完成推理任務的時間盡可能短,同時功耗低。因此,GPU更適合訓練,ASIC更適合推理。

隨著AI大模型訓練逐漸成熟,推理芯片的需求逐漸旺盛。根據第三方機構Verified Market Research的數據,AI推理芯片市場正在經歷爆發式增長,2023年市場規模為158億美元,預計到2030年規模將達到906億美元。

這是寒武紀的第一個機會窗口。第二個機會窗口在于國產化需求。

生成式AI爆發、高端AI芯片被管制,國內AI廠商為了滿足公司算力的需要,紛紛在國產適配與國產替代上進行布局。2024年中國人工智能算力市場規模達到190億美元,同比增長86.9%。中國智能算力規模預計2024年同比增長74.1%,遠高于通用算力20.6%的增幅。

在可預見的未來,國產替代是大勢所趨。

DeepSeek的那句評論,相當于進一步向市場強化這種趨勢。新精度格式針對下一代國產芯片設計,中國AI大模型與推理芯片,不是單方面迎合,而是雙向奔赴,這是生態層面的互相促進,意義非凡。

市場行情是寒武紀最大的催化劑。從2024年開始,寒武紀就已經開始爆發,呈現指數級增長。

AI芯片是寒武紀的突破口,但寒武紀要講的故事,不是簡單的芯片,而是中國英偉達——在英偉達生態圈外建立單獨生態圈,與英偉達進行競爭。

寒武紀不是只有芯片,還有類似英偉達cuda的軟件開發平臺,包括針對云、邊、端的智能處理器產品打造的軟件開發平臺——Cambricon NeuWare;推理加速引擎MagicMind。

這是一個宏大的夢,敢于做這個夢的也只有華為、寒武紀等為數不多的公司。

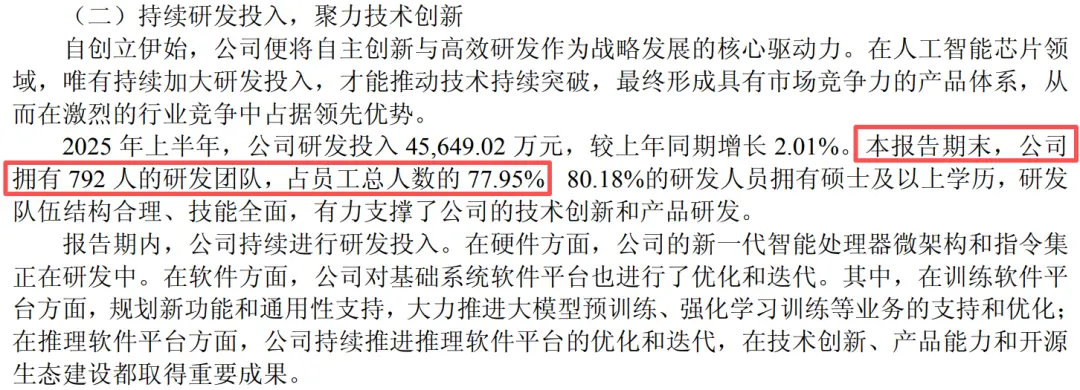

#4 792人研發團隊

極限生存挑戰還沒有結束,前方依然是一條極為艱難的路。

寒武紀的現實差距客觀存在,而且追上的難度非常大。

DeepSeek的合作芯片,市場認為可能是寒武紀旗艦產品思元590,這款芯片性能對標英偉達A100芯片。根據報道,后者是英偉達2020年發布的,思元590綜合性能約為A100的80%-90%。目前,英偉達已推出性能更強的H100、H200,并發布了新一代Blackwell架構,差距還很明顯。

軟件生態更是很難翻的一座大山。英偉達的CUDA經過十多年發展,已經如同安卓與iOS系統,其壁壘是開發者基礎。

谷歌、英特爾、高通等聯合成立“反CUDA聯盟”——UXL基金會,想要打破CUDA的壟斷,但目前看很難實現。

當然,與這些相比,寒武紀真正亟需的,還是資金和人才。

半年報顯示,公司擁有792人的研發團隊,占員工總人數的77.95%。與之相比,2024年,英偉達有22200人從事研發工作,占員工總數的75%。這是兩個數量級的差距。這個比例雖然不低,但是寒武紀與那些龐然大物比還只是一個初創公司。

過往的發展中,不到800人的團隊,支撐這樣爆發力的團隊,寒武紀能走到這個程度實屬不易。但接下來的階段,792人團隊規模還遠遠不夠,基礎差距很大。

今年7月,寒武紀發布定增計劃,擬募集資金39.85億元,這筆資金將主要用于大模型芯片平臺項目、大模型軟件平臺項目的建設以及補充公司流動資金。大踏步儲備彈藥,開始提速。

寒武紀現階段無法去挑戰滿級的英偉達,更現實的還是打怪升級,抓住現有機遇,壯大自身。

事實上,AI市場遠沒有到存量競爭階段,英偉達自己也一直處于產能不足、巨頭哄搶、售價高昂的狀態,市場有很大的蛋糕留給寒武紀,也留給華為昇騰、天數智芯等中國企業。

AMD蘇媽曾預計,五年或七年時間內GPU還不會失勢,但會出現GPU以外的新勢力。

寒武紀走的ASIC路線是非常重要的一股力量。市場還很大,寒武紀才剛開始生長。短暫的情緒有助于加速壯大,但前方依然是星辰大海。